色部義昭が生み出す“本質”を可視化し、

“変化”に対応できるデザイン

世界を放浪して “デザインの力” に気付く

——色部さんは東京藝術大学(以下、藝大)をご卒業後、グラフィックデザイナーとしてNDCに入社されたそうですが、デザインの道を志したきっかけはあったのでしょうか?

色部義昭さん(以下、色部):グラフィックやプロダクト、空間などを全方位で学べる藝大のデザイン科に入学しました。とはいえ当時は『デザイナーになりたい』という強い意志があったわけではありません。どちらかといえばファインアート(純粋美術)に関心があったんですが、立体物をつくることやモノを計画すること、色彩を使うことが好きだったこともあってデザインを専攻しました。

色部:さまざまなジャンルのデザインを学ぶうち、学部3年の終わり頃には進路に迷い、1年間休学して半年間ヨーロッパを中心に世界を放浪しました。各地の優れた美術館や建築を巡っていくうち、次第にそれらを支えるサインやフライヤーなどのグラフィックデザインに興味が移っていったんです。 “デザイン” というものに改めて向き合った瞬間でした。

特に印象的だったのが、スペインにある「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」です。 “衰退した街を、舞い上がる炎が生き返らせる” という大きなインパクトのある事例で、デザインの力を痛感した記憶があります。

——その経験を持って帰国されたのですね。

色部:はい。日本に戻ってくる頃にはデザイナーになりたいと思うようになっていました。とはいえそれまでの3年間、デザインをきちんと勉強していなかったこともあり『卒業までの残り1年間だけでは学びが足りない』と考え、大学院まで進む判断をしました。そして大学院を卒業後はNDCに入社し、現在に至ります。

テーマを受け入れてアジャストする

——色部さんはこれまで多くのプロジェクトに携わっていらっしゃいますが、デザインを考える際、どのようなことを大切にされているのでしょうか。

色部:常に心がけているのは『自分が個人としてつくりたいものではなく、求められているものや本当に必要なものをデザインする』ということです。このことは藝大時代、アートからデザインへ切り替えた理由ともつながっています。

アートは、自分の内面から湧き出るものを資源に作品を生み出すのが原則です。しかし学生時代の私は作品づくりをする際、手や頭が過剰に動いてしまい、動機やテーマと技術がうまく結びつかないことがよくありました。

一方でデザインは与えられたテーマに対して、自分の技術や感覚を使って最適解を探りあてるクリエーションです。その方が自分にとっては自然な感覚がありました。加えて、テーマが常に新しいので、自分の中でデザインが固定化せず、常に新しい答えを探し続けていける楽しさを感じたんです。

(下)「いちはらアート×ミックス」。千葉県市原市内を走る小湊鐵道の駅舎や車両、閉校となった4つの小学校の敷地・施設を活用した芸術祭のアートディレクションを手がけた。

本質を見極めるために、色々な解像度で観察する

——求められているものや本当に必要なことを把握するために、意識されていることを教えてください。

色部:つくるものがぼんやりとしないためには “本質を捉えること” が必要で、そのためには色々な解像度で対象を観察していくことが大事です。だからこそちゃんと細かく調べたり、あえてざっくりした情報を集めたりということをいつも行うようにしています。

ちゃんと細かく調べるというのは、例えばフィールドワークを行ったり、クライアントにインタビューするといったことです。建物と関わりのある仕事では、建築家の意図や建物がある場所の地政学的なことなど、デザインのヒントになりそうなことをとにかく拾い集めるようにしています。

*コーポレートアイデンティティ:企業が「自分たちはこういう存在である」と社内外に示すための統一されたイメージやメッセージのこと

——それに加えて、あえてざっくりした情報を集めるのはなぜでしょうか。

色部:グッと力を入れて掘り下げて得られる情報が、必ずしも本質とは限らないからです。人間は細部を見ているようで、意外と全体の雰囲気で判断しているところもあって、『みんなが、なんとなくそう思っている』というものが本質だったりもします。だからこそ、そのぼんやりとした感覚も大事にしながら、いつも物を観察するようにしていますね。

中身が自由に育っていける “余地” を残す

——いま、さまざまな場所が時代に合わせてアップデートされ、中のコンテンツや使われ方が頻繁に変化しています。そういった場所のデザインを考える際に大切にしていることを教えてください。

色部:変化に対応できる、しなやかなデザインにすることです。僕らはデザインをつくったあと、それをクライアントや運営者に渡して仕事が終わることがよくあります。そのときにデザイナーが思う “完璧な” デザインにしてしまうと、施設側の変化に応えきれず、後々使いづらいものになってしまうんです。そうならないように、デザイナーが描くデザインコードで埋め尽くしてしまうのではなく、変化に対応できる余地を残すようにしています。

——クリエイターは自分の思い通りにしたくなるものですが、そうしないことが大事なのですね。

色部:デザイナーが最終的な仕上げまで手がけることで完成するポスターとは違い、施設やWebサイトなどのデザインは中身のコンテンツが主役であって、僕らは『その入れ物をつくっている』という感覚です。フレキシビリティの高いデザインをつくることで、主役が自由に伸び伸びと育っていける余地が生まれますし、その方が自然だと思っています。

変化に対応しつつ、アイデンティティが浸透するデザインを

——色部さんのデザインには『こう変わってほしい』という明確な意図があるのか、それとも『いかようにでも変わってほしい』という意図でつくられているのか、どちらでしょうか。

色部:両方ありますね。基本的に僕がしている仕事は “1つのまとまったイメージ像をつくっていくこと” で、多面的な活動や内容を含んでいても1つの同じキャラクターの声として伝わるような見せ方を演出しています。だからこそ、デザインの中身に対して『完全に自由になってほしい』というわけではありません。ただ、あまりにも規定しすぎると中身が動きづらくなるので、そうならないように心がけています。

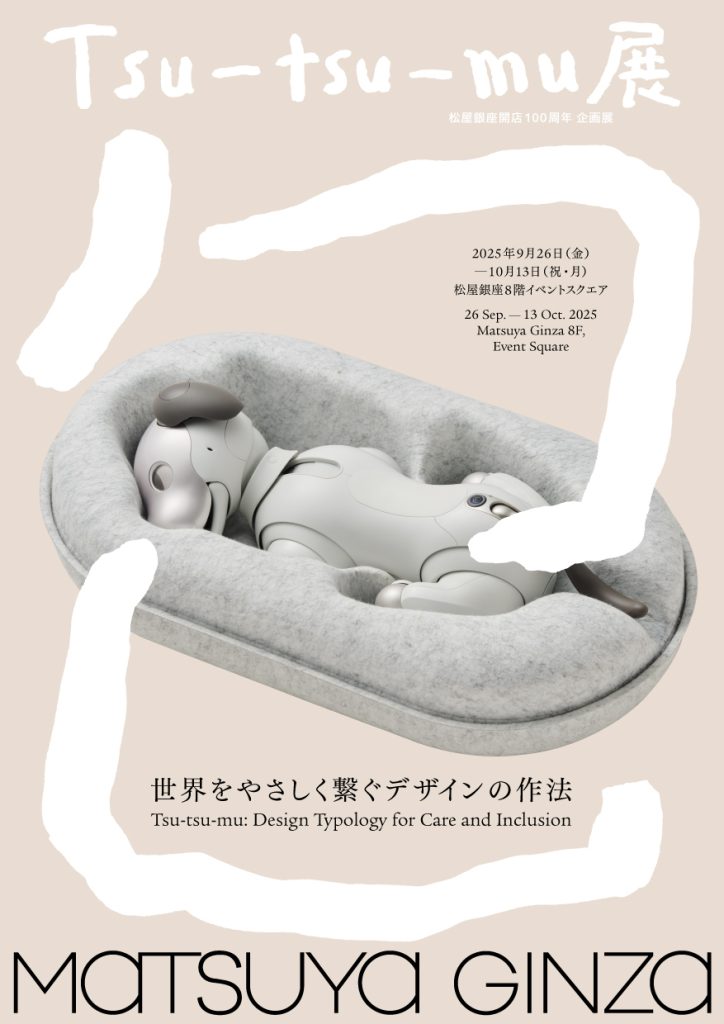

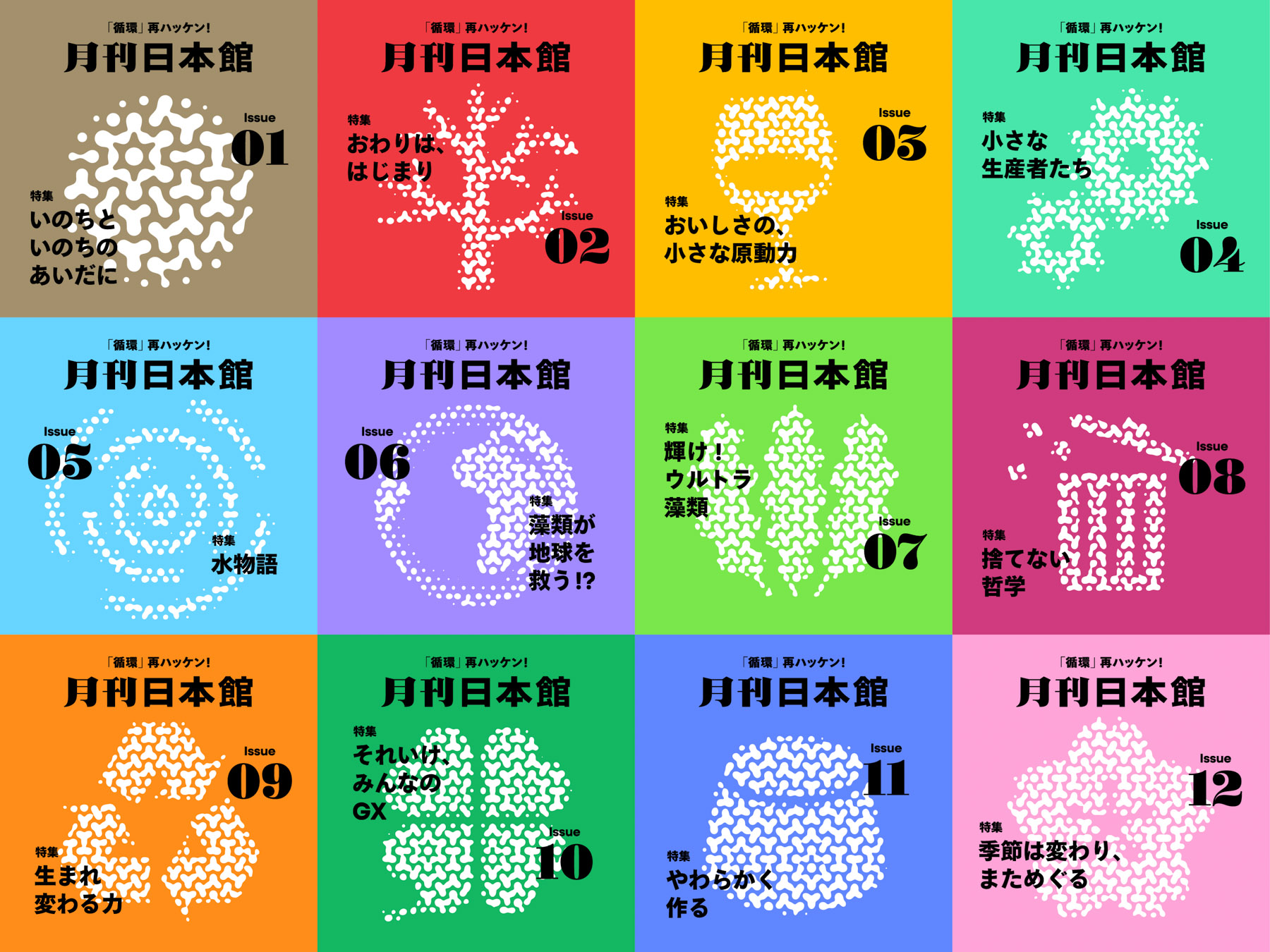

例えば2025年開催の「大阪・関西万博」で担当した日本館のビジュアルでは “循環” というテーマを表現するために、細胞のように分解や融合を繰り返すビジュアルシステム(通称:モニョ)をつくりました。公式サイト内のウェブマガジン「月刊日本館」では、モニョが毎号の特集内容に沿ったイラストに変わる仕組みで、どんな中身が入っても1つの統一された世界観が見えてくるようになっています。

このようにある程度の方向性は示しつつ、色々な情報を受容できる仕組みを考えながらデザインをしています。

今回は色部さんに物事の本質を捉える手法だけでなく、変化に対応できるデザインの大切さを教えていただきました。後編では、色部さんが直近で手がけたプロジェクトのお話を伺います。

色部 義昭 Yoshiaki Irobe

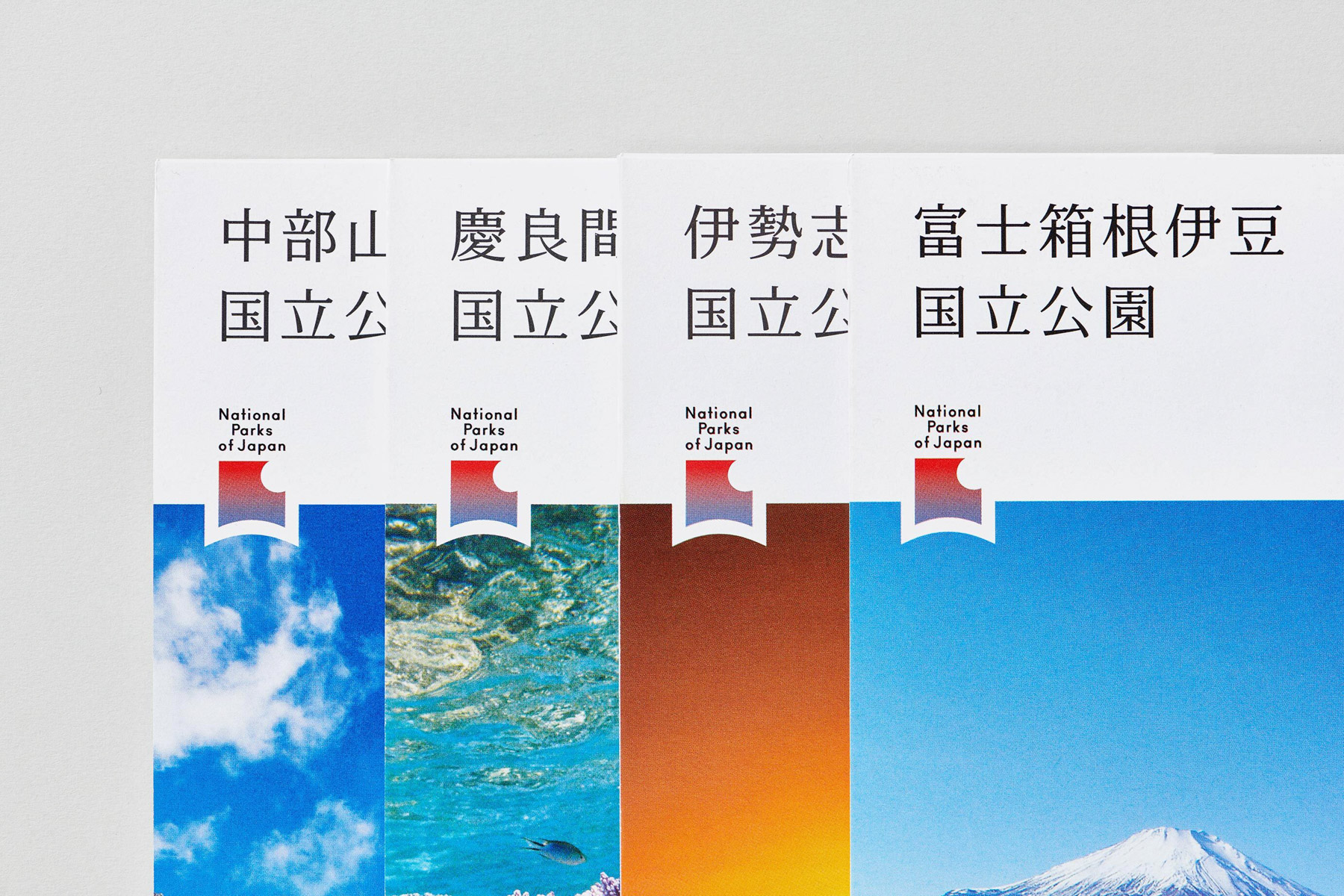

株式会社日本デザインセンター 色部デザイン研究所 グラフィックデザイナー/アートディレクター 1974年千葉県生まれ。株式会社日本デザインセンターにて色部デザイン研究所を主宰。AGI(国際グラフィック連盟)メンバー、日本デザインコミッティー理事、東京ADC会員、JAGDA会員。東京藝術大学非常勤講師。グラフィックデザインを軸に平面から立体、空間まで幅広くデザインを展開。主な仕事としてOsaka MetroのCI、国立公園のVI、東京都現代美術館サイン計画などがある。大阪・関西万博では日本館のアートディレクションを担当。亀倉雄策賞、東京ADC賞、SDAサインデザイン大賞(経済産業大臣賞)など受賞。