色部義昭が目指す、街に寄り添い共創するデザイン

~「高輪ゲートウェイ」を例に~

*視覚的に自分たちらしさを表現するためのルールやデザインの総称

東京の街に、新たな変化をもたらす「TokyoYard PROJECT」

2020年3月、JR山手線30番目の駅として開業したのが「高輪ゲートウェイ」駅です。周辺では、2026年度の全面開業に向けた大規模な都市開発が進行しています。その一環として始まったのが、この場所を起点に新しいものを生み出したい人やその挑戦を後押ししたい人が集まり、共創していくための取り組み「TokyoYard PROJECT」。色部さんはそのプロジェクト全体で用いられるロゴや書体のデザイン、コンセプトブックやクレドのデザイン、拠点施設のサイン計画などを手がけました。

アイデンティティを浸透させるために文字をつくる

——「TokyoYard PROJECT」で、色部さんはロゴと書体のデザインをご担当されました。どのようなプロセスを経て制作されたのでしょうか。

色部義昭さん(以下、色部):最初は『プロジェクトのロゴをつくってほしい』とご依頼を受けたんですが、その時に『文字をつくってみるのはどうでしょう?』と提案したんです。

ロゴは書類の端に押されるハンコのようなささやかなもので、いかに大きく使ったとしても、アイデンティティが浸透していかないんじゃないかと考えました。また今回のプロジェクトでは “Playable” というプロジェクトポリシーが掲げられていて、その雰囲気をロゴだけに背負わせるのは限界があると思ったんです。

そこで、文字そのものの表情の中に “Playable な雰囲気” が染み込んだ書体をつくり、それを街の施設やプロジェクトの書類などに全面的に展開することでアイデンティティを浸透させることを試みました。

——前回、デザインは『与えられたテーマに対して、自分の技術や感覚で最適解を探りあてるクリエーション』というお話がありました。今回はテーマが定まっていないプロジェクトの初期段階から携わられたそうですが、これまでとは違うアプローチが必要だったのでしょうか。

色部:“街づくりと並走してデザインをつくっていく” ということ自体が、自分にとって新しいテーマでした。

そのテーマは今回、書体の提案をしたことにも繋がっています。自分達の手元で完結できるものであれば、完成したデザインだけを納めれば良いのですが「TokyoYard PROJECT」では自分の手から離れて、さまざまな関係者から色々な情報が日々発信されていきます。それでも世界観やフィロソフィーが行き渡るようにするにはどうしたらいいのかと考えたとき、書体をつくるというアイデアが出てきました。末端の情報まで表示できる書体なら様々な人が扱いやすく、隅々まで街の個性が染みこんだ状況をつくり出せるのではないかと思ったんです。

高輪ゲートウェイ “らしさ” を表現したオリジナル書体

——具体的には、どのようなエッセンスを入れて書体を設計されたのですか。

色部:もともと高輪ゲートウェイ駅周辺は操車場や車両基地として使われていたと知り、そのルーツを文字にしようと考えました。そこで「TokyoYard」の頭文字である “T” と “Y” には倉庫や駅舎を連想させる形を取り入れています。

また「Yard」という言葉には “作業場” という意味があることから、完成した綺麗なものというよりも、無骨な表情を持たせたいと考えました。それだけでなく、カーブに勢いやハリを持たせることで遊びを感じさせ “Playable” という感覚も表現しています。

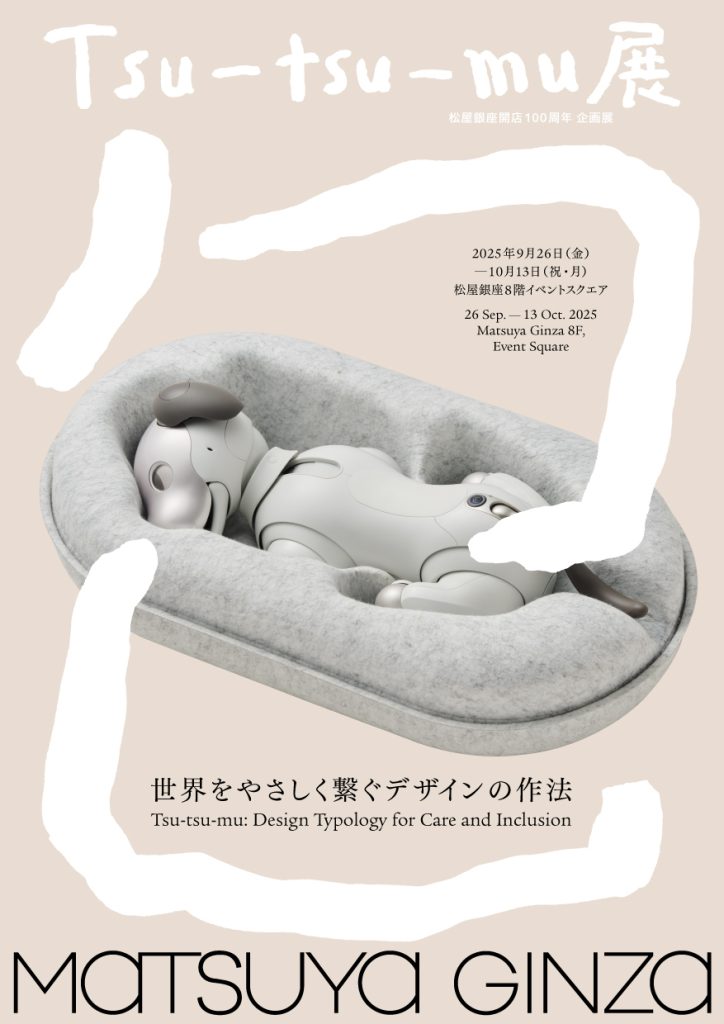

高速道路が生まれ変わった公共空間を共創する

「TokyoYard Project」に続いて、2025年4月に共用停止された東京高速道路(通称:KK線)の再生プロジェクトにも参画されている色部さん。こちらのプロジェクトには、どのような想いが込められているのでしょうか。

——色部さんは現在「KK線再生プロジェクト(以下、Roof Park Project)」にも携わっておられるそうですね。

色部:「TokyoYard PROJECT」を共に手がけたクリエイティブディレクター・齋藤精一さんからお声がけいただき、齋藤さんを中心とした「共創プラットフォーム」[*1]のメンバーとプロジェクトを進めています。

「Roof Park Project」は、KK線を廃止した跡地をニューヨークのハイライン[*2]のように歩行者中心の公共空間へと再生する試みです。私は主にプロジェクトやイベントのビジュアル面のアドバイスとデザインを担当していて、こちらでも “街づくりと並走するデザイン” として書体をつくることにしました。

*1 事業主体や行政、地域と連携して多様なステークホルダーが共創する機会を生み出し、その成果をプロジェクトに取り込むための枠組み。

*2 2009年、マンハッタンの鉄道高架跡地に建設された全長2.3kmの線形公園。廃止された都心の高架鉄道を緑道化し、現在は観光スポットにもなっている。

——今回のプロジェクトでは、どのような書体をつくられたのでしょうか。

色部:高架の上にできる歩行者中心の公共空間には、既存の高速道路出入口を活かして階段やエレベーターなどの出入口が設置される予定です。そこで、その上下移動を思わせる “R” や “K” などの文字を設計しました。

「TokyoYard PROJECT」に続き、今回も街のデザインに関与できることがとても楽しみです。これからどのような可能性があるのか、一番期待しているプロジェクトの1つですね。

テクノロジーの力でエッセンスが残るデザインを生み出す

——これまでのお話から、色部さんはプロジェクトを通して仮説を検証されている印象を受けました。今後チャレンジしたいことなどはありますか。

色部:自分が最後まで手を動かさなくても、自分がつくった設定のもと関わる人が自由に展開することができながら、1つの世界観にまとまっていくデザインシステムの構築に興味があります。

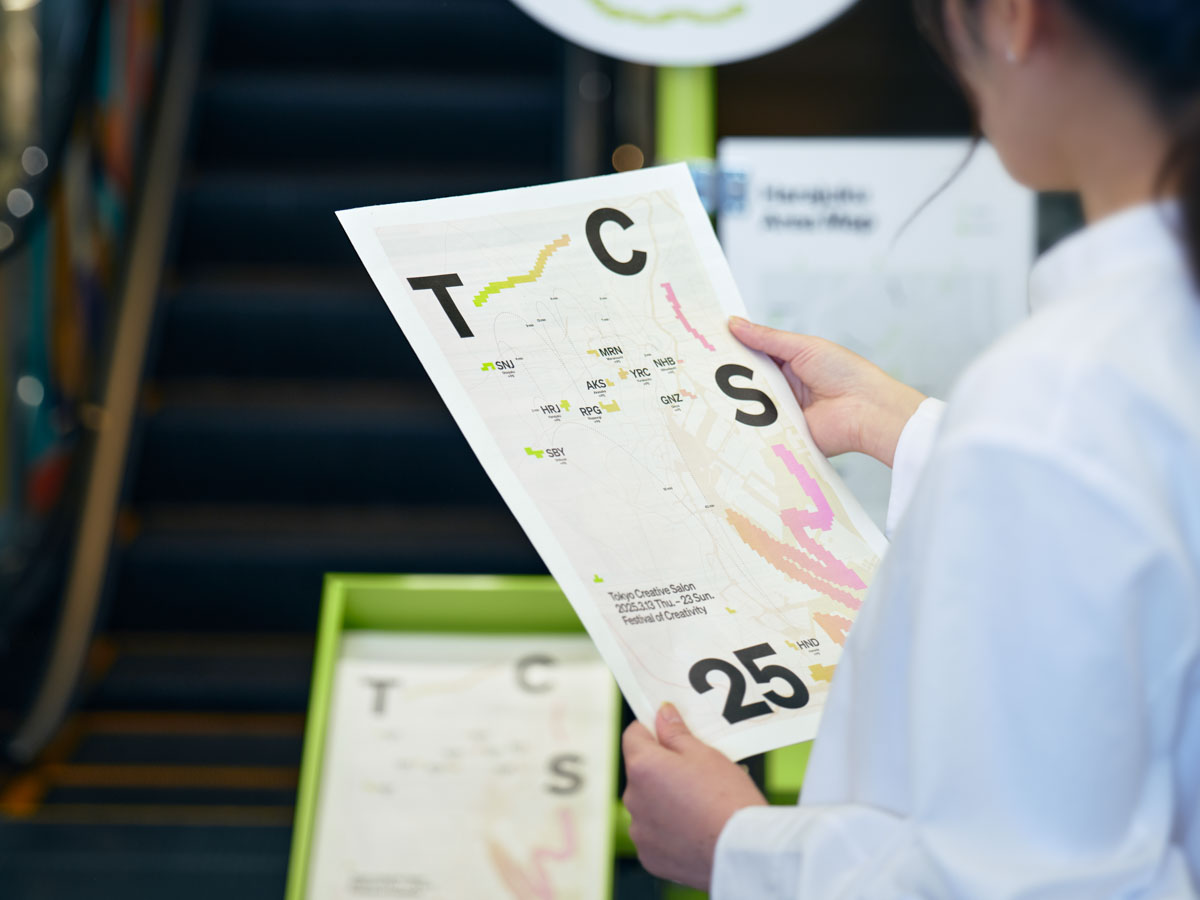

最近は進行中のプロジェクトにおいて、自分たちが最後まで伴走できないものに、どうやって方向付けしていけるかにチャレンジしているところです。そこで、ジェネラティブデザイン[*]などのテクノロジーの力を借りて、エッセンスだけをうまく残す仕組みも実装しています。その良い例が2024年と2025年にVIを担当した「Tokyo Creative Salon」です。

*生成AIを使ったデザイン生成技術。デザインにおける目的や条件を伝えると、それに基づいたアイディアを短時間でアウトプットできる。

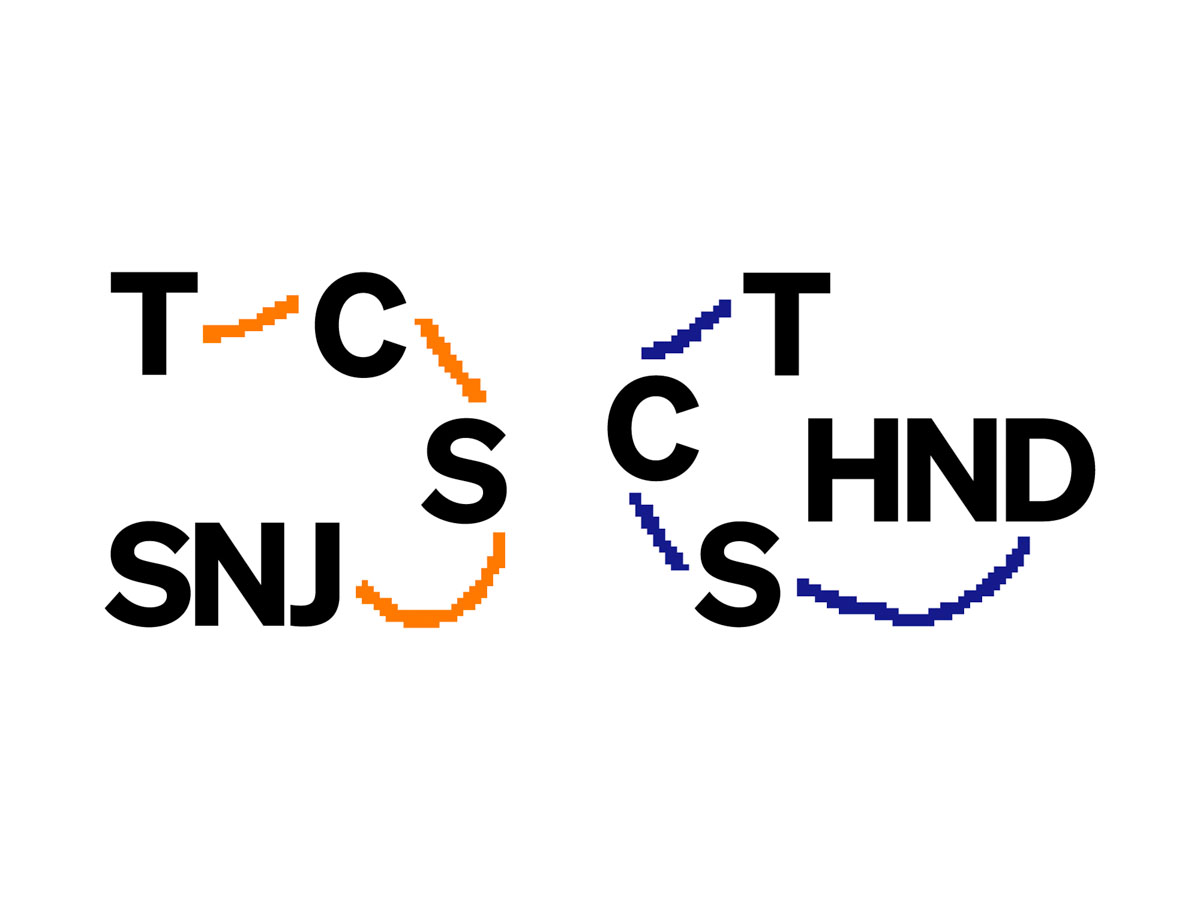

色部:このイベントは東京を代表するさまざまなエリアで展開されますが、エリアごとのグラフィックを僕がすべてつくることはできません。そこで、グラフィックジェネレーターを開発して「新宿(=SNJ)」「羽田(=HND)」などとエリア名を入力すれば、イベント名の頭文字である “T” “C” “S” のイニシャルと開催エリア名が星座のように様々な形状で連結するようにしました。今後はこういったテクノロジーを活かしたアプローチを拡張して、もっと幅広く対応できるようにクリエーションを仕向けていきたいですね。

「TokyoYard PROJECT」や「Roof Park Project」といった街づくりのプロジェクトにおいて、完成されたデザインを提供するのではなく、進化と拡張を前提とした共創型のアプローチを追求されている色部さん。変化し続けるものに寄り添う、しなやかなデザインのあり方を教えていただきました。

色部 義昭 Yoshiaki Irobe

株式会社日本デザインセンター 色部デザイン研究所 グラフィックデザイナー/アートディレクター 1974年千葉県生まれ。株式会社日本デザインセンターにて色部デザイン研究所を主宰。AGI(国際グラフィック連盟)メンバー、日本デザインコミッティー理事、東京ADC会員、JAGDA会員。東京藝術大学非常勤講師。グラフィックデザインを軸に平面から立体、空間まで幅広くデザインを展開。主な仕事としてOsaka MetroのCI、国立公園のVI、東京都現代美術館サイン計画などがある。大阪・関西万博では日本館のアートディレクションを担当。亀倉雄策賞、東京ADC賞、SDAサインデザイン大賞(経済産業大臣賞)など受賞。