「横浜美術館」がつくる、あたらしい市民の “居場所”

機能を持たないスペースを、広場のような無料エリアに

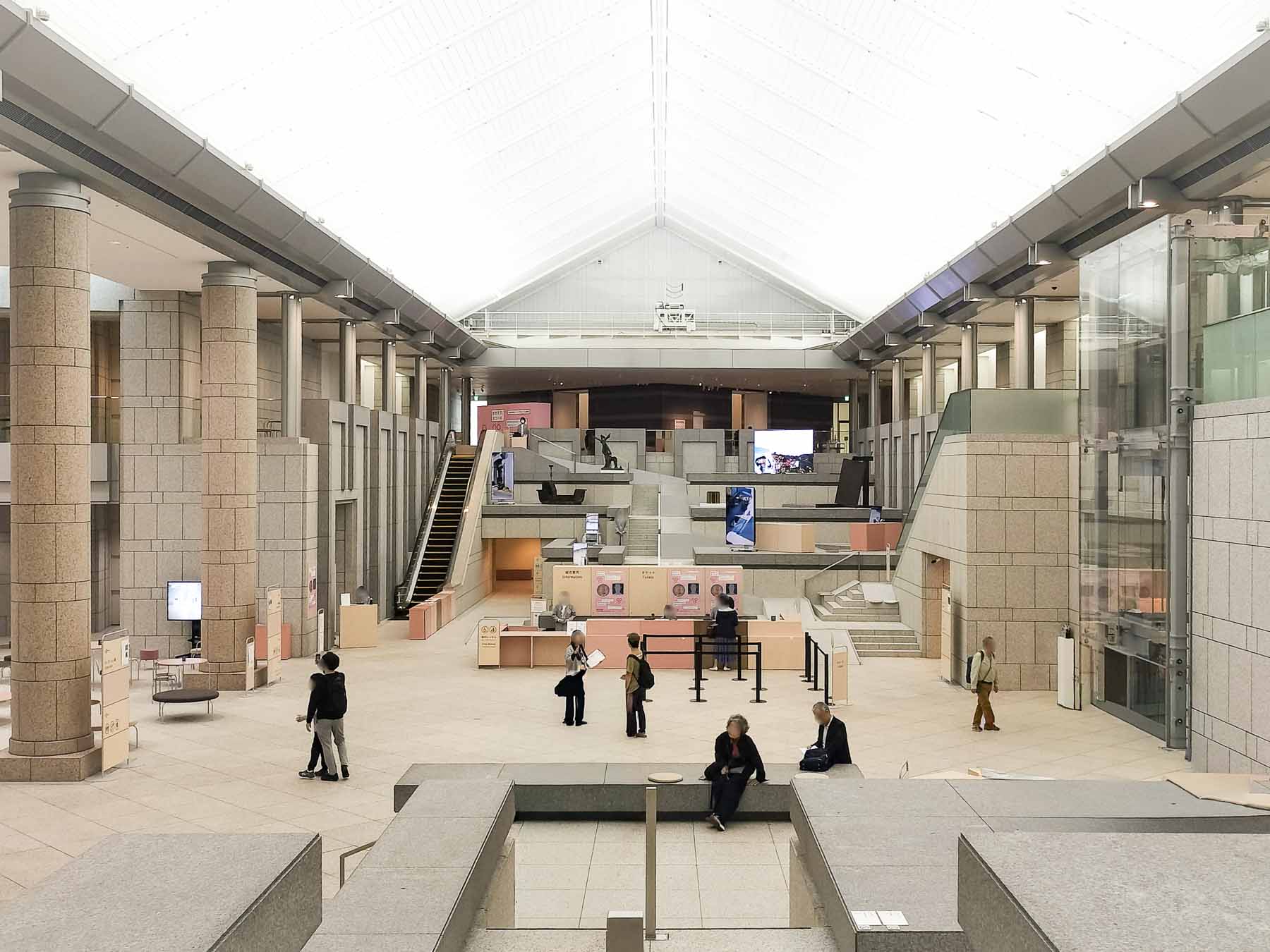

——丹下健三さんは、特定の機能を持たないスペースを大きく設けられたとのことですが、その最たるものが「グランドギャラリー」ですね。

蔵屋:そうです。建物に入ると目の前に広がる吹き抜けの大空間なのですが、これまでは何をする場所か明確ではなく、うまく活用できていない印象がありました。ところが丹下さんはここを『 “美術の広場” の延長として、いろいろな人が行き通う “都市の広場” になってほしい』という想いを込めてつくったことがわかりました。

ではなぜ当初構想したような場所になっていないのか、どうすれば実現できるのかを考え直すことにしたんです。

——どのように解決の糸口を掴んでいったのでしょうか。

蔵屋:大きなフリースペースを、丹下さんのもともとの構想に立ち返って生き生きとした場所にするという主旨で、グランドギャラリーの家具什器やサイン関係のデザインを建築家の乾(いぬい)久美子さんと、グラフィックデザイナーの菊池敦己さんに依頼しました。

1997年に丹下さんが設計した「草月会館」にも同じような大空間があります。以前乾さんが見学された際、いけばな展が開催されていて、皆さん階段を上ったり下りたりしながら作品を鑑賞したり、踊り場に座っておしゃべりしたりしていて、とても楽しそうだったそうです。その例を参考に、踊り場に本棚を設け、椅子をたくさん置き、座って展覧会の感想を話し合ったり、読書できる場として整備する案が生まれました。

美術館の運営はチケットを買っていただくことで成り立っているのですが、この「グランドギャラリー」には無料で入っていただけます。ここを中心とした無料ゾーンを「じゆうエリア」と名付けました。さらに建物前の「美術の広場」に面する「ポルティコ(ポーチ)」の部分にも、館内と同じデザインのテーブルや椅子を設置し、屋内と屋外が自然につながるよう工夫しました。

過ごし方を変えた、什器のしつらえ

——「じゆうエリア」の中でも大きさや色、形の異なる椅子やテーブルがたくさん置かれた半円形のエリアが目を惹きました。

蔵屋:「まるまるラウンジ」ですね。休憩はもちろん、おしゃべりをしたり読書をしたり、飲み物もとっていただけるスペースです。什器の色は建物に使用している御影石(みかげいし)から11色を抽出しているので、空間に馴染みやすく全体が優しくトーンアップされました。椅子とテーブル、どちらの用途も兼ねた様々な形と大きさのものを設置しているので、自由に組み合わせて思い思いにお過ごしいただけます。実際お客様の滞在時間がとても長くなり、家具をたくさん置くという単純な仕掛けでこれほど変化があるのかと驚きました。たくさんの人で賑わうグランドギャラリーを見るたび、ようやく丹下さんの思想を形にできたのではないかと感じています。

——バリアフリーなどの取り組みもなさっていますね。

蔵屋:本棚やオブジェが置かれた階段は楽しいスペースではありますが、車いすやベビーカーのご利用が難しい面もあります。そこで館内を眺めながら昇れるガラス張りのエレベーターを設置しました。またアーティストでありご自身も車いすユーザーの檜皮(ひわ)一彦さんに「おかえり、ヨコハマ」展の出品作として、階段スペースにスロープを作っていただきました。それ以降、車いすの方がたくさん来て下さるようになり、ニーズがなかったのではなく来られなかっただけだったのがわかりました。

蔵屋:また、お子様がぐずっても休憩できるエスケープゾーン「くつぬぎスポット」や授乳室もご用意しています。『生後6か月の子どもを連れて、唯一リピートしたい美術館です』と言っていただけた時は嬉しかったですね。「じゆうエリア」は展覧会をご覧になる方もそうでない方も、色んな人にとっての “居場所” にしたいと思っています。それは今のところ、とてもうまくいっていると思います。

次ページ▶ これからの美術館の在り方とは?

蔵屋 美香 Mika Kuraya

横浜美術館館長 千葉県生まれ。美術大学で油絵を専攻したのち、大学院で美術史・芸術学を学ぶ。1993年より東京国立近代美術館に勤務し、同館美術課長を経て2016年に同館企画課長就任。数多くの展覧会を手掛けるとともに、2013年第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展では日本館キュレーターを務めるなど、国内外で活躍。2020年4月、横浜美術館第6代館長に就任。美大進学の理由は漫画家になるためだったとのことで、2021年には「暗☆闇香(くら・やみか)」のペンネームで漫画家デビューを果たしている。